食事面で最も大事なことは、品質のいいものを適正量あげる、ということ。

「基本的なことですが、意外と守られていないように感じます。特に適正量を勘違いする方が多い。既に太った状態の現体重を基準にし、必要以上の量を与えてますます肥満が進んでしまうケースが。フードの適正量とは、その猫本来の適正体重に基づいた数値と心得て」(東京猫医療センター院長・服部 幸先生)

また、おやつは、猫のためを思うならぐっと我慢。

「おやつによってカロリー過多に陥り、肥満への道まっしぐら。どうしてもあげるなら、食事から予めおやつ分のカロリーを引いて与えること」(かまくらげんき動物病院院長・石野 孝先生)

水飲み場は、2か所以上作る。

祖先が砂漠で生きていたといわれる家猫は、あまり水を飲まなくても生きていける体質で尿が少なく、それゆえ腎臓系のトラブルを招きやすい。必要な量の水をきちんと飲んでもらうための工夫が大切だ。

「神経質な猫だと、容器や場所によって飲まないことがあります。猫が嫌う、縁にヒゲが付く食器は避けつつ、何か所かに分けて用意してあげるといいでしょう」(石野先生)

また、減っていないからと放置せず、こまめに新鮮な水と交換を。

「夜分に水を飲む猫が多いので、就寝前に、新しいお水に替えてあげてください」(服部先生)

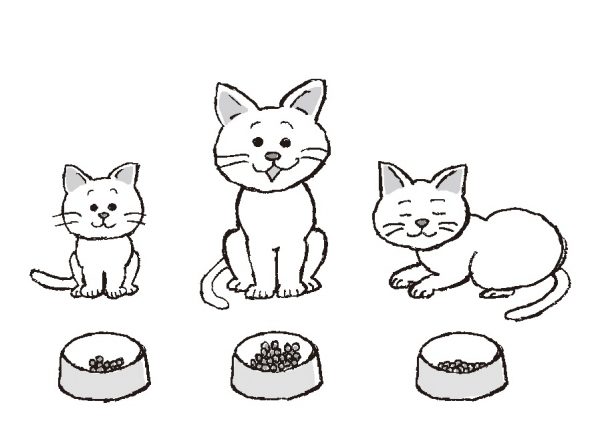

ライフステージに合わせて、フードを変える。

ほとんどのキャットフードは、成長段階に合った栄養バランスの工夫がされている。猫のライフステージと違うものを与えてしまうと、デメリットがある場合も。

「例えば避妊治療や去勢後も子猫用フードを与え続けると、カロリー過多になってしまいます。また、猫は7歳になると老化が始まるので、シニア用に切り替えを」(石野先生)

ただ急に新しいキャットフードにすると、下痢や嘔吐を起こすことが。

「いつものフードに新しいフードを少しずつ混ぜ、1週間ほどかけて新しいほうの割合を増やし、慣らしていきましょう」(石野先生)

キャットフードにトッピングするなら、黒い食材を選ぶ。

近年、トライする人が増えつつあるキャットフードへのトッピング。総合栄養食の商品を選べば、栄養面は問題なし。それでも、トッピングで愛猫をもっと喜ばせたいなら、色の黒い食材を使ってみて。

「中医学では、黒豆、黒ゴマ、海苔、黒きくらげなどの黒い食材が、生命力の源“腎”を強くすると考えられています。量は、小指の先半分ほどで十分。黒ゴマは3粒ほどすってからあげましょう」(石野先生)

フードや水の減り方に、いつも注意する。

猫は、痛みや体調の不調を我慢しがち…。飼い主が、いち早く変化に気づいてあげることが、病気の早期発見につながる。そのカギとなるのが、食事や飲水量。

「食欲がないのも、ありすぎるのも要注意。病気のサインかもしれないので、ふだんと食欲が違ったら動物病院へ」(服部先生)

「飲水量も食事量と同じことが言えますが、より注意が必要なのは、飲む量が増えた時。腎臓のトラブルが疑われます」(石野先生)

もっと早く対処しておけば…と後悔しないよう、日頃から健康な状態を把握しておくことが大事。

石野 孝先生 かまくらげんき動物病院院長。中国で中国伝統獣医学を学び、西洋医学と東洋医学を融合させた治療を実施。著書に『うちの猫の長生き大事典』などが。

※『anan』2017年5月17日号より。イラスト・秋野純子 取材、文・小泉咲子 重信 綾

(by anan編集部)

【人気記事】

※電話で「しばらくお待ちください」はNG!? “バイト敬語”をチェック!

※職場で「後輩男子」にこれをやったらOUT! セクハラの境界線

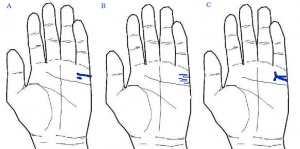

※ 【超戦慄…】結婚線から見る「ダメな恋愛」にハマりやすい手相3選